Mit seinem schillernden Blau-Orange ist der Eisvogel einer der schönsten Vögel unserer Gewässer. Er steht für klare Flüsse, intakte Natur und Lebensräume voller Dynamik. Doch der farbenprächtige Jäger ist verletzlich: Verbauungen, Verschmutzung und Störungen setzen ihm zu. Mit gezielten Renaturierungen und Rücksicht auf seine Brutplätze kann dieser faszinierende Vogel erhalten werden – als Symbol für lebendige Gewässer und biologische Vielfalt.

Porträt

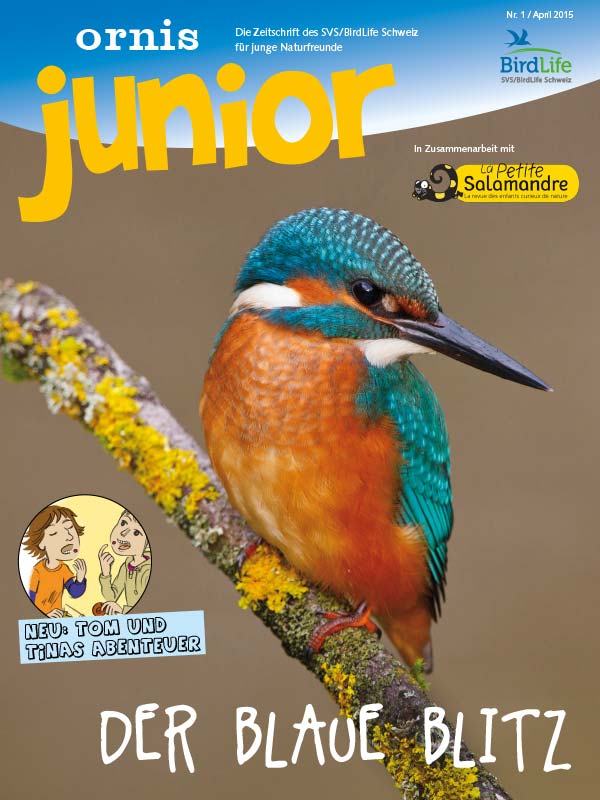

Ein farbenfroher Taucher

Mit seinem leuchtend türkis-blauen Rücken, der orangen Unterseite und dem langen, spitzen Schnabel ist der Eisvogel wohl einer der auffälligsten Vögel Europas. Die Geschlechter lassen sich nur an der Schnabelfärbung unterscheiden: Beim Männchen ist der Unterschnabel schwarz, beim Weibchen orange gefärbt. Er ist etwas grösser als ein Haussperling, bleibt aber trotz seiner Farbenpracht durch das Wechselspiel von Licht und Schatten und sein heimliches Verhalten oft unentdeckt. Meist verrät ihn aber sein lauter, durchdringender «Zjii»-Ruf, bevor er in geradlinigem Flug mit schnellem Flügelschlag knapp über die Wasseroberfläche schiesst.

Man findet den Eisvogel bis etwa 600 m ü.M. an fischreichen, klaren Gewässern, die entweder stillstehen oder langsam fliessen. Dort jagt er hauptsächlich kleine Fische, aber bei Gelegenheit auch andere Wasserlebewesen. Auf einer Sitzwarte lauernd, stürzt er sich dann pfeilschnell ins Wasser, wo er die Beute mit dem Schnabel packt und zurück auf einen Ast fliegt. Grössere Fische schlägt er zum Betäuben erst gegen seinen Sitzplatz und verschluckt sie dann Kopf voran.

Als geschickter Jäger von kleinen Fischen stösst er von einer Sitzwarte ins Wasser und packt die Beute mit dem Schnabel. Foto: www.eisvogel.land

Brüten im dynamischen Lebensraum

Die Partnersuche findet im Februar und März statt, wobei es zu rasanten Verfolgungsflügen kommen kann. Aber das Männchen weiss seine zukünftige Partnerin auch mit kleinen Fischen als Brautgeschenk zu überzeugen. Als Brutplatz benötigen sie ungestörte Steilufer, wie sie an naturnahen, dynamischen Bächen oder Flüssen durch Strömung oder Hochwasser entstehen. An einer vegetationsfreien Stelle graben sie gemeinsam eine 40 bis 80 cm lange Bruthöhle in die sandige oder lehmige Uferwand. Ab Ende März legt das Weibchen meist sechs bis sieben Eier, die drei Wochen bebrütet werden. Beide Eltern füttern die Jungen mit Insekten und kleinen Fischen. Im Gegensatz zu anderen Vogelnestern, in denen erbittert um das Futter gestritten wird, funktioniert es bei den Eisvögeln überraschend geregelt: Wenn ein Junges einen Fisch bekommen hat, wandert es in der Höhle nach hinten und stellt sich hinter seinen Geschwistern wieder an. Nach drei bis vier Wochen verlassen die Jungvögel das Nest. Sie werden jedoch bald vertrieben und begeben sich bis zum Herbst auf Wanderschaft, um ein eigenes Revier zu suchen. Die Eltern beginnen gleich mit der nächsten Brut, so dass im Jahr zwei bis drei Mal blauschillernder Nachwuchs zur Welt kommen kann.

Ein Weibchen (links) und Männchen im typischen Lebensraum: beutereiche Fliessgewässer, die auch ruhige Abschnitte zur Jagd und Steilwände zur Brut aufweisen. Foto: Ralph Martin

Gefahren für den blauen Pfeil

Die meisten Eisvögel bleiben bei uns das ganze Jahr über in ihrem Revier. Nur wenn die Gewässer bei langanhaltendem Frost zufrieren, unternehmen sie kleinere Ausweichwanderungen. Aktuell wird die Zahl der Brutpaare auf etwa 400 bis 500 geschätzt, jedoch schwanken die Bestände durch strenge Winter und Hochwasser teils massiv. Durch ihre hohe Fortpflanzungsrate können sie die Verluste jedoch wieder ausgleichen.

Neben Räubern wie Fuchs oder Ratte werden Eisvögel auch durch zunehmende Störungen bei Freizeitaktivitäten unter Druck gesetzt. Das grösste Problem sind jedoch die fehlenden Lebensräume, die in den letzten Jahrzehnten stark beeinträchtigt wurden. Flüsse und Bäche wurden begradigt, Ufer verbaut und Feuchtgebiete trocken gelegt, wodurch vor allem Brutplätze verschwanden und Fischgemeinschaften unter Druck gerieten. Zudem wurde die Wasserqualität durch Abwasser und Pestizide teils erheblich beeinträchtigt.

Das Abstechen einer Uferwand ist die beste Methode, um dem Eisvogel einen möglichen Brutplatz anzubieten. Foto: Christa Glauser

Neue, naturnahe Lebensräume

Das Einhalten des vorgeschriebenen Gewässerraums bietet naturnahe, abwechslungsreiche Ufer. Zusammen mit Renaturierungen entstehen so wieder strukturreiche und dynamische Gewässer, die eine verbesserte Wasserqualität und gesunde Fischbestände aufweisen. Durch das Abstechen von Uferwänden werden zudem neue Brutmöglichkeiten geschaffen. Wo natürliche Steilwände fehlen, können künstliche Brutwände helfen. In den BirdLife-Naturzentren La Sauge oder Klingnauer Stausee erlauben diese, die fliegenden Edelsteine störungsfrei zu beobachten und sich an dem Botschafter für lebendige Gewässer und sauberes Wasser zu erfreuen.

Weitere Informationen

- Medienmitteilung zum Vogel des Jahres 2026

- BirdLife-Artenförderungsprojekt Eisvogel

- BirdLife-Projekte für Gewässer

Material

|

Poster A3 mit Porträt des Eisvogels (D/F) auf der Rückseite. Kostenlos |

|

|

|

|

Powerpoint-Vortrag zum Eisvogel, für PC und Mac, Download gratis |

|

|

|

|

Ornis junior über den Eisvogel (2015) |

|

|

|

|

Schuldossier Eisvogel |

Weitere Eisvogel-Materialien (Eisvogel-Tasche, Eisvogel-Brosche etc.)